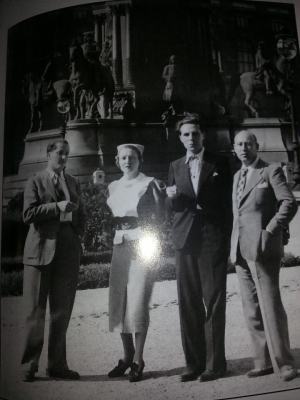

Pierre Amrouche.

Auteur et spécialiste en art primitif Africain, Pierre Amrouche, le fils de Jean Amrouche, évoque, dans cet entretien paru en 2004 dans la revue Awal, la mémoire de son grand-père, Belkacem-Antoine. Un témoignage fort instructif et très touchant.

Dans ce colloque autour de Jean Amrouche on a évoqué Taos Amrouche, votre tante, Fadhma, votre grand-mère, et c’est surprenant que personne n’ait pensé à évoquer la figure de Belkacem. Qu’avez- vous à dire à ce sujet ? Est-ce de l’ignorance des lecteurs de Jean et de Taos ou bien est-ce parce que Belkacem n’a pas eu de rôle prépondérant dans la saga des Amrouche ?

Vous avez raison de mettre l’accent sur la position de Belkacem, mon grand-père, car dans la saga Amrouche il est souvent ignoré. Sans doute est-il considéré, à tort, comme peu signifiant dans la généalogie de Jean et Taos Amrouche, par ceux qui survolent hâtivement l’itinéraire de cette famille kabyle singulière. Il s’avère pourtant que son rôle dans la destinée de la famille fut beaucoup plus déterminant qu’il n’apparaît au premier regard.

Peut-on parler d’effacement ou de discrétion ? Pour mieux connaître Belkacem-Antoine, pouvez-vous revenir à cet itinéraire singulier ?

S’il n’a jamais montré d’intérêt prononcé pour les lettres ni pour la politique, il a été cependant le point d’ancrage des Amrouche dans la société et la culture françaises. C’est par la volonté de son grand-père Hacène-ou- Amrouche, l’ancêtre de Sébastopol, que Belkacem, son petit-fils, est entré à l’école des Pères blancs d’Ighil-Ali.

Pourquoi ce chef de clan kabyle, homme prestigieux et traditionaliste, a-t-il donné ainsi son unique petit-fils aux Roumis ?

Probablement parce que les trente ans qu’il avait passés comme spahi puis comme interprète dans l’armée française lui avaient prouvé la puissance et l’efficacité de la France et de sa culture ; peut-être aussi pour soustraire le jeune Belkacem à l’influence néfaste de son propre fils : Ahmed-ou-Amrouche, en qui il n’avait aucune confiance, à juste titre – puisque ce dernier devait ruiner toute la famille.

Revenons à la scolarité du jeune Belkacem…

À l’école Belkacem fut un bon élève, sans plus, mais il acquit une maîtrise parfaite de la langue française et une belle écriture, comme les lettres écrites à ses enfants en témoignent encore aujourd’hui.

Comment pouvait-il se faire qu’un « indigène » (comme on les appelait alors) puisse se convertir ?

On sait que la fréquentation de l’école des Pères blancs conduira à la conversion au christianisme de Belkacem à l’âge de seize ans. Conversion volontaire ou forcée par la douceur insistante des religieux et leur empathie profonde pour les Kabyles, nous ne le saurons jamais. Il recevra le prénom chrétien d’Antoine à son baptême, prénom dont il ne fit guère usage. La loi coloniale interdisait d’ailleurs aux indigènes, mêmes convertis, d’avoir un prénom français sur les documents d’état civil, pour éviter toute confusion de statut qui leur aurait été profitable. Il fallait un certain courage à cette époque en terre d’Islam pour apostasier sa religion. Cette décision, très volontaire, constitue d’évidence la pierre angulaire sur laquelle s’édifiera la famille Amrouche.

À quelle date Belkacem, originaire d’Ighil-Ali, épousa-t-il Fadhma, originaire de Tizi Hibel ?

Trois ans plus tard, en 1899, il épousera Fadhma Aït Mansour, qui se convertir[a] elle-même pour pouvoir se marier avec lui.

Quel niveau d’études avait Belkacem ?

Belkacem-Antoine, ayant obtenu son brevet élémentaire, commencera sa vie active comme instituteur, baigné à la fois dans la culture française et dans les valeurs républicaines. S’il n’avait pas suivi cet itinéraire, voulu ou du moins pressenti par son grand-père Hacène, il est peu probable que la rencontre fertile avec Fadhma ait pu se faire et que ce Jean et cette Taos, les deux enfants prodiges de la famille, aient jamais vu le jour.

À propos de Fadhma… Que s’est-il passé, quelles sont les implications sur son identité ?

C’est essentiellement afin de pouvoir épouser Belkacem-Antoine, le chrétien, que Fadhma Aït Mansour va se convertir et devenir Fadhma- Marguerite ; c’est aussi avec lui qu’elle deviendra française, par un décret de naturalisation ratifié à Tunis en 1911. Si quelqu’un dans cette famille a fait le choix de la France, sans que cet acte ait une valeur politique d’engagement au côté du colonisateur, c’est bien Belkacem-Antoine.

Pour l’époque ce choix impliquait pour beaucoup une adhésion au système colonial… Ne croyez-vous pas ?

Son choix se fondait sur son appréciation qualitative et culturelle de la France, choix sous-tendu par un fort sentiment pragmatique. Dans sa situation financière précaire, le simple fait de devenir citoyen français, et non plus sujet français, entraînait automatiquement une augmentation de salaire de 30 %, à travail égal. Cette différence de rémunération, à elle seule, justifiait la démarche. Devenir citoyen français pour Belkacem-Antoine n’impliquait pas d’allégeance particulière à un pouvoir ; comme beaucoup d’indigènes, il était légitimiste : le pouvoir en place était le bon parce qu’il était là, tout simplement ; et comme tel il le respectait.

Dans la pratique cela se passait comment ?

Pour autant il se savait toujours un indigène, et ne s’en cachait pas : il était kabyle avant tout et pour toujours, et fier de l’être. Sachant fort bien qu’on naît kabyle, par le sang, et qu’on ne le devient pas par un décret républicain ! Chrétien et citoyen français il ne fut pas un assimilé, portant ostensiblement, toujours et en tous lieux, une chéchia rouge : il ne tenta jamais de « passer la ligne ». S’il avait jamais voulu se croire différent de ses frères « de race », les événements de la guerre d’Algérie seraient venus le détromper. Pour l’armée française, il était un fellagha en puissance, comme tous les autres Algériens, naturalisés ou pas. Ainsi, lors d’une opération militaire de ratissage à Ighil-Ali, il fut « raflé » comme tous les hommes et les adolescents du village et dut passer la journée debout au soleil, les mains sur la tête, pendant que la troupe fouillait les habitations et les femmes. Invoquer alors sa qualité de Français en cette circonstance aurait été vain et l’aurait coupé de sa fratrie kabyle, ce qui ne fut jamais le cas.

Ce que vous dites là est ignoré par beaucoup… Je vous remercie de repréciser tout cela car malheureusement beaucoup d’Algériens mettent dans le même cas la confession et le nationalisme comme s’il n’y avait pas eu de chrétiens dans le mouvement national algérien… J’aimerais que vous évoquiez, pour les lecteurs d’Awal, le souvenir que vous avez conservé de l’homme ?

Je me souviens très bien de mon grand-père Belkacem et des moments affectueux que j’ai passés avec lui dans la maison d’Ighil-Ali. C’était un homme doux mais ferme, et malgré la différence d’âge – j’avais cinq ans et lui soixante-quinze – un fort lien de complicité nous unissait. Il avait un grand respect pour la mémoire de ses ancêtres et conservait avec soin le fusil offert par l’armée française à son grand-père Hacène-ou- Amrouche, mon trisaïeul, quand celui-ci avait quitté l’armée en 1870 ; il m’avait promis cette arme et me l’a donnée en héritage, je l’ai encore.

Dans son rapport à la religion, cela se manifestait comment ?

Le souvenir le plus marquant qu’il m’a laissé est celui de sa profonde religiosité. Il vivait sa foi chrétienne avec constance et application, la pratique religieuse rythmait sa vie. Il ne manquait aucun office religieux, passant, à la fin de sa vie, toute sa journée à égrener un grand rosaire de bois qu’il avait rapporté d’un pèlerinage à Lourdes. Il était un bon chrétien comme on est un bon musulman.

Et l’islam ?

Vis-à-vis de son ancienne religion, l’islam, dont il avait conservé l’habitude des ablutions, il n’a jamais marqué de réticences, et vivait en harmonie avec les autres membres de la famille restés musulmans. Il pratiquait le christianisme mais vivait dans une culture islamo-chrétienne, considérant qu’en tant que kabyle il était autant l’héritier de saint Augustin que de Mahomet. Cet esprit de tolérance, il l’a transmis à ses enfants et à ses petits-enfants. Peu de temps avant sa mort il était venu passer l’été en France à Sargé-sur- Braye, où mon père avait acheté une maison de campagne. Dans ce petit village du Perche, c’est lui seul qui nous accompagnait, ma soeur Catherine et moi, à la messe le dimanche, et sa voix résonnait fort dans l’église pour chanter les cantiques en latin. Il ne fait, à mes yeux, aucun doute que Jean et Taos doivent autant leurs destinées à la volonté de leur père Belkacem qu’aux dons de leur mère Fadhma.

PS : Entretien réalisé par Tassadit Yacine, anthropologue et chercheur-enseignante à l’EHESS de Paris, publié dans un numéro spécial de la revue Awal et consacrée à la figure de Jean Amrouche.